高麗橋の歴史

はじめに

難波津に 咲くやこの花 冬ごもり 今は春べと 咲くやこの花

かるたが好きな方にとっては、耳に馴染みのある和歌だと思います。

王仁という人の作で『古今和歌集』にその存在がみられます。

当時から非常にポピュラーな歌であったようで、各地からこの和歌が記された木簡などが出土して

いることから、難波津という場所は当時の人々にとって身近なものだったのかもしれません。

ただ、この難波津は、考古学的には正確な場所は未確定です。

然し乍ら驚くべきことに、高麗橋はその候補地として学術的にも最有力視されているという点、

たいへん由緒ある地であるということを、当地に喫茶酒肆を構える店主小生が、

微力僭越ながら以下紹介していきます。

古代の大阪

大阪が面する瀬戸内海が現在のような形になったのは縄文時代のことだというのが通説ですが、

大凡2万年程前は全くそうではなく、古大阪平野が広がり、上町台地より西は広大な陸地でした。

その当時は大阪湾はもとより、瀬戸内海もなかったということになります。

やがて凍てつくような寒冷期が終わると、世界中の海面が上昇しはじめます。

そうしてようやく瀬戸内が形成され、また大阪の海岸線は現在の北区梅田あたりまできたかと思えば、まだまだその範囲を広げて河内湾という内海を形成し、北は高槻、東は生駒山、南は八尾あたりまで広がります。

この時が大阪史上で最も水域が広い時期であると考えられ、今から大凡5500年程前のことです。

そのうち北の淀川、南の大和川という大阪の二大河川が運ぶ土砂が南北から先の河内湾を埋め立てていきます。その結果、河内湾は縮小して現在の広大な大阪平野が出来上がりました。

このように、大阪は水域が目まぐるしく変わる地形で、ただこの恵まれた水利をどう機能させ発展させるかが水都たる大阪発展の礎となっているのです。

<大阪府の水域変遷>

![]()

![]()

![]()

さて、その最初の基礎を拓いたのが誰もが知る、かの仁徳天皇です。

世界三大墳墓の一つである大仙古墳――別名仁徳天皇陵は、クフ王のピラミッド、秦の始皇帝陵と並ぶ世界遺産として、知らない人はまずいないと言えるでしょう。

仁徳天皇は日本書紀の記述に依れば、河内平野における水害を防ぐために難波の堀江の開削、寝屋川の辺りに茨田堤の築造、また生野区に辺りに横野堤を、河内郡に感玖大溝を掘って広大な田地を確保するなど、まさに水を制する者は天下を制するを地でいく帝王のテンプレートのような事績を遺しています。

つづく仁徳天皇より20代後の孝徳天皇が、大化の改新の幕開けとともに飛鳥からまた新たに大阪へ

遷り、難波宮を置いたのが645年とされており、この年が日本初の首都制定年といわれています。

難波津は、その日本随一の首都の片翼として、国際港としての役目を果たしていたのでしょう。

平安時代には、天満橋から北浜の南岸に渡辺津と呼ばれる港が作られました。

ここを中心とした北船場一帯が入り江であった歴史的背景を考えると、上町台地の北端の西部一帯が街場として栄えていたのではないかと考えられています。

またこの渡辺津こそ、古代の難波津が中世まで機能し続けた後進の姿である、という説もあります。

<前期難波宮模型(大阪歴史博物館)>

高麗橋という名の興り

高麗橋は、大坂城の外堀として開削された東横堀川に架かる橋として、その名が始まりました。

大阪城築城と同時に天正11年頃(一五八三 ― 一六〇〇)から工事が始められた、とされています。

竣成は3年後の天正14年という説がありますが、戦国時代にお詳しい方であればこの年は秀吉の九州・島津征伐における「戸次川の戦い」の年だなあ――とご想像いただけるかと思います。

それはさておき、最初期の頃はまさしく戦国の世であることを象徴するかのように、物々しく橋の

両側には番人小屋(矢倉)が設置され、通行人を管理する場所としての権能を有していました。

ただ、東側の矢倉は直ぐに姿を消し、また西側の矢倉も大阪商人達の手に渡って純粋な蔵として使われるようになるなど、泰平の世が近づくにつれ厳つい役目を終え、様変わりしていったようです。

余談ながら、西側の矢倉は大正時代(一九一二~一九二六)まで残っていたことが当時の写真から伺い知ることができます。

そして、慶長9年(一六〇四)には、高麗橋は擬宝珠を持つ立派な橋となりました。

時代はまた少し下って、大阪では豊臣と徳川の争いである大坂・冬夏両陣が起きます。

この戦では横堀川に架かる橋をめぐり熾烈な攻防戦があり、特に高麗橋をめぐっての戦いは激しかったそうで、越前藩主結城忠直と真田信繁軍との争いもこの辺りで行われたと考えられています。その最中、高麗橋にかかった絢爛な擬宝珠は、徳川方の安藤伊勢守右京之進重長が戦利品として封地である上野国高崎藩まで持ち帰り、安藤家に永く伝えられた後、近年では吉田茂元首相の邸宅に安置されていたことがわかると、吉田茂元首相のご遺族のご厚意により、昭和44年(一九六九)にはその擬宝珠は故郷の大阪に舞い戻り、重要文化財なために撮影は禁止となっていますが、現在は大阪城天守閣に保存されてその当時の姿のまま、一般公開されています。

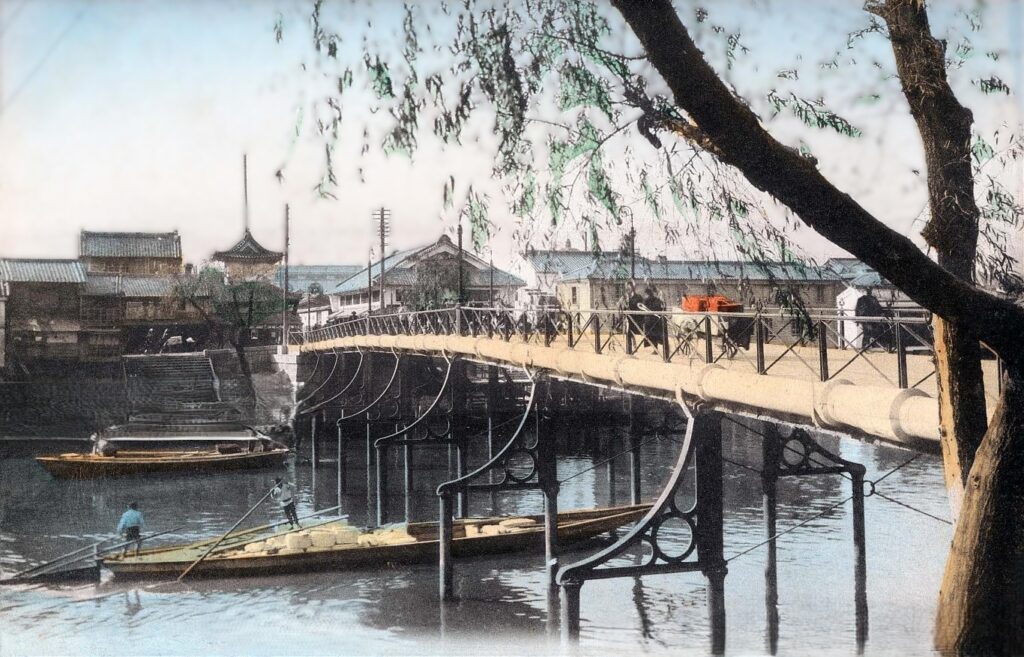

<1910年代の高麗橋>

今に伝わる高麗橋

戦乱の世が終息すると、高麗橋の威風は江戸時代の徳川幕府が公費で負担する「公儀橋」として引き継がれます。大坂には天明7年(一七八七)時点で調総橋数155橋があり、高麗橋はそのうちの12公議橋として特別な位置を占めていました。その特別性のひとつとして、西詰には幕府の御触書を掲示する製札場があり、これは公式なお触れを民衆へ伝える大きな掲示板のことなのですが、即ち高麗橋の通りは人出がたいへん多かったということがわかります。

必然、高麗橋付近は繁華街となり、「ここに来れば嫁入りの支度は尽く調う」とまで謂れ、例えば三井越後屋の呉服店と両替店、岩城屋の大呉服店が建ち並び、紅白粉店、べっこう店などが連なっていたそうです。このような街の印象から、文豪・谷崎潤一郎が著作「細雪」にて嘗ては裕福だった蒔岡家の出身地をこの地として描くことになったのです。

また、当時の風景画などから川や堀沿いに階段が設けられ、水辺が近かったことが分かります。これは、船からの荷物の上げ下ろし作業のためだと考えられ、水上交通の要所としてもやはり古来より高麗橋はその役目を担っていたことがわかります。

高麗橋は陸上面でも勿論大阪の中心で、大阪と九州の小倉を結ぶ中国街道と、江戸と京都をつなぐ東海道の延長・京街道という二本の主要な街道の起点として定められ、明治9年(一八七六)にはここに里程元標跡が建てられ、この橋が全ての街道の距離を測る起点とされたことが今にも遺る史跡より知ることができます。

明治3年(一八七〇)には、木造だった高麗橋も鉄製の橋に架け替えられます。

これはイギリスの商人ウィリアム・J・アルト(アルト商会)によるもので、彼の旧宅は現在でも長崎のグラバー園内に長崎市の手によって保全されています。

鉄製橋は大阪では最初、日本では二番目の鉄製の橋であり、橋脚から欄干まで全て鋳鉄製で、大阪市民は近代的な橋として大いに誇りに思い、愛情を込めて高麗橋を「くろがね橋」と呼んだそうです。

昭和4年(一九二九)には、鉄製の橋はコンクリート製に替わりました。

然し乍ら、欄干の擬宝珠や西詰にあった櫓屋敷を模した親柱が、今でも尚高麗橋の歴史を物語っています。

2025/02/20 著「Coffee&Liquor AseeK」

参考出典:

「大阪市文化財協会―難波宮インフォメーション」

https://www.occpa.or.jp/ikou/naniwa_info/ikou_03.html

「大阪府史〈第3巻〉」

https://www.amazon.co.jp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%8F%B2%E3%80%88%E7%AC%AC3%E5%B7%BB%E3%80%89%E4%B8%AD%E4%B8%96%E7%B7%A8-1979%E5%B9%B4-%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C/dp/B000J8C1M8

「水都大阪の歴史」

https://www.suito-osaka.jp/history/history_2/

「大阪市―大阪陸地の変遷」

https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/cmsfiles/contents/0000078/78996/1-5-2.pdf

「ドゥイツ・キエルト―1910年代の大阪高麗橋」

https://www.oldphotojapan.com/photos/632/koraibashi-jp

「市民見学会の記録―高麗橋」

https://www.cvv.jp/CVV2/kengakukai/2016_8th(naniwa%20no%20meikyo)(2017.1.16)/image/(2)korai_bashi/korai_bashi.html#Anchor-40772

「大阪NOREN百年―浪花百景「高麗橋」」

https://www.osaka-noren100.jp/engraving/vol20.html

「日本の古い町並み―大阪市」

http://home.h09.itscom.net/oh-net/osakasi.html

難波津に 咲くやこの花 冬ごもり 今は春べと 咲くやこの花

かるたが好きな方にとっては、耳に馴染みのある和歌だと思います。

王仁という人の作で『古今和歌集』にその存在がみられます。

当時から非常にポピュラーな歌であったようで、各地からこの和歌が記された木簡などが出土して

いることから、難波津という場所は当時の人々にとって身近なものだったのかもしれません。

ただ、この難波津は、考古学的には正確な場所は未確定です。

然し乍ら驚くべきことに、高麗橋はその候補地として学術的にも最有力視されているという点、

たいへん由緒ある地であるということを、当地に喫茶酒肆を構える店主小生が、

微力僭越ながら以下紹介していきます。

古代の大阪

大阪が面する瀬戸内海が現在のような形になったのは縄文時代のことだというのが通説ですが、

大凡2万年程前は全くそうではなく、古大阪平野が広がり、上町台地より西は広大な陸地でした。

その当時は大阪湾はもとより、瀬戸内海もなかったということになります。

やがて凍てつくような寒冷期が終わると、世界中の海面が上昇しはじめます。

そうしてようやく瀬戸内が形成され、また大阪の海岸線は現在の北区梅田あたりまできたかと思えば、まだまだその範囲を広げて河内湾という内海を形成し、北は高槻、東は生駒山、南は八尾あたりまで広がります。

この時が大阪史上で最も水域が広い時期であると考えられ、今から大凡5500年程前のことです。

そのうち北の淀川、南の大和川という大阪の二大河川が運ぶ土砂が南北から先の河内湾を埋め立てていきます。その結果、河内湾は縮小して現在の広大な大阪平野が出来上がりました。

このように、大阪は水域が目まぐるしく変わる地形で、ただこの恵まれた水利をどう機能させ発展させるかが水都たる大阪発展の礎となっているのです。

<大阪府の水域変遷>

さて、その最初の基礎を拓いたのが誰もが知る、かの仁徳天皇です。

世界三大墳墓の一つである大仙古墳――別名仁徳天皇陵は、クフ王のピラミッド、秦の始皇帝陵と並ぶ世界遺産として、知らない人はまずいないと言えるでしょう。

仁徳天皇は日本書紀の記述に依れば、河内平野における水害を防ぐために難波の堀江の開削、寝屋川の辺りに茨田堤の築造、また生野区に辺りに横野堤を、河内郡に感玖大溝を掘って広大な田地を確保するなど、まさに水を制する者は天下を制するを地でいく帝王のテンプレートのような事績を遺しています。

つづく仁徳天皇より20代後の孝徳天皇が、大化の改新の幕開けとともに飛鳥からまた新たに大阪へ

遷り、難波宮を置いたのが645年とされており、この年が日本初の首都制定年といわれています。

難波津は、その日本随一の首都の片翼として、国際港としての役目を果たしていたのでしょう。

平安時代には、天満橋から北浜の南岸に渡辺津と呼ばれる港が作られました。

ここを中心とした北船場一帯が入り江であった歴史的背景を考えると、上町台地の北端の西部一帯が街場として栄えていたのではないかと考えられています。

またこの渡辺津こそ、古代の難波津が中世まで機能し続けた後進の姿である、という説もあります。

<前期難波宮模型(大阪歴史博物館)>

高麗橋という名の興り

高麗橋は、大坂城の外堀として開削された東横堀川に架かる橋として、その名が始まりました。

大阪城築城と同時に天正11年頃(一五八三 ― 一六〇〇)から工事が始められた、とされています。

竣成は3年後の天正14年という説がありますが、戦国時代にお詳しい方であればこの年は秀吉の九州・島津征伐における「戸次川の戦い」の年だなあ――とご想像いただけるかと思います。

それはさておき、最初期の頃はまさしく戦国の世であることを象徴するかのように、物々しく橋の

両側には番人小屋(矢倉)が設置され、通行人を管理する場所としての権能を有していました。

ただ、東側の矢倉は直ぐに姿を消し、また西側の矢倉も大阪商人達の手に渡って純粋な蔵として使われるようになるなど、泰平の世が近づくにつれ厳つい役目を終え、様変わりしていったようです。

余談ながら、西側の矢倉は大正時代(一九一二~一九二六)まで残っていたことが当時の写真から伺い知ることができます。

そして、慶長9年(一六〇四)には、高麗橋は擬宝珠を持つ立派な橋となりました。

時代はまた少し下って、大阪では豊臣と徳川の争いである大坂・冬夏両陣が起きます。

この戦では横堀川に架かる橋をめぐり熾烈な攻防戦があり、特に高麗橋をめぐっての戦いは激しかったそうで、越前藩主結城忠直と真田信繁軍との争いもこの辺りで行われたと考えられています。その最中、高麗橋にかかった絢爛な擬宝珠は、徳川方の安藤伊勢守右京之進重長が戦利品として封地である上野国高崎藩まで持ち帰り、安藤家に永く伝えられた後、近年では吉田茂元首相の邸宅に安置されていたことがわかると、吉田茂元首相のご遺族のご厚意により、昭和44年(一九六九)にはその擬宝珠は故郷の大阪に舞い戻り、重要文化財なために撮影は禁止となっていますが、現在は大阪城天守閣に保存されてその当時の姿のまま、一般公開されています。

<1910年代の高麗橋>

今に伝わる高麗橋

戦乱の世が終息すると、高麗橋の威風は江戸時代の徳川幕府が公費で負担する「公儀橋」として引き継がれます。大坂には天明7年(一七八七)時点で調総橋数155橋があり、高麗橋はそのうちの12公議橋として特別な位置を占めていました。その特別性のひとつとして、西詰には幕府の御触書を掲示する製札場があり、これは公式なお触れを民衆へ伝える大きな掲示板のことなのですが、即ち高麗橋の通りは人出がたいへん多かったということがわかります。

必然、高麗橋付近は繁華街となり、「ここに来れば嫁入りの支度は尽く調う」とまで謂れ、例えば三井越後屋の呉服店と両替店、岩城屋の大呉服店が建ち並び、紅白粉店、べっこう店などが連なっていたそうです。このような街の印象から、文豪・谷崎潤一郎が著作「細雪」にて嘗ては裕福だった蒔岡家の出身地をこの地として描くことになったのです。

また、当時の風景画などから川や堀沿いに階段が設けられ、水辺が近かったことが分かります。これは、船からの荷物の上げ下ろし作業のためだと考えられ、水上交通の要所としてもやはり古来より高麗橋はその役目を担っていたことがわかります。

高麗橋は陸上面でも勿論大阪の中心で、大阪と九州の小倉を結ぶ中国街道と、江戸と京都をつなぐ東海道の延長・京街道という二本の主要な街道の起点として定められ、明治9年(一八七六)にはここに里程元標跡が建てられ、この橋が全ての街道の距離を測る起点とされたことが今にも遺る史跡より知ることができます。

明治3年(一八七〇)には、木造だった高麗橋も鉄製の橋に架け替えられます。

これはイギリスの商人ウィリアム・J・アルト(アルト商会)によるもので、彼の旧宅は現在でも長崎のグラバー園内に長崎市の手によって保全されています。

鉄製橋は大阪では最初、日本では二番目の鉄製の橋であり、橋脚から欄干まで全て鋳鉄製で、大阪市民は近代的な橋として大いに誇りに思い、愛情を込めて高麗橋を「くろがね橋」と呼んだそうです。

昭和4年(一九二九)には、鉄製の橋はコンクリート製に替わりました。

然し乍ら、欄干の擬宝珠や西詰にあった櫓屋敷を模した親柱が、今でも尚高麗橋の歴史を物語っています。

2025/02/20 著「Coffee&Liquor AseeK」

参考出典:

「大阪市文化財協会―難波宮インフォメーション」

https://www.occpa.or.jp/ikou/naniwa_info/ikou_03.html

「大阪府史〈第3巻〉」

https://www.amazon.co.jp/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%8F%B2%E3%80%88%E7%AC%AC3%E5%B7%BB%E3%80%89%E4%B8%AD%E4%B8%96%E7%B7%A8-1979%E5%B9%B4-%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C/dp/B000J8C1M8

「水都大阪の歴史」

https://www.suito-osaka.jp/history/history_2/

「大阪市―大阪陸地の変遷」

https://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/cmsfiles/contents/0000078/78996/1-5-2.pdf

「ドゥイツ・キエルト―1910年代の大阪高麗橋」

https://www.oldphotojapan.com/photos/632/koraibashi-jp

「市民見学会の記録―高麗橋」

https://www.cvv.jp/CVV2/kengakukai/2016_8th(naniwa%20no%20meikyo)(2017.1.16)/image/(2)korai_bashi/korai_bashi.html#Anchor-40772

「大阪NOREN百年―浪花百景「高麗橋」」

https://www.osaka-noren100.jp/engraving/vol20.html

「日本の古い町並み―大阪市」

http://home.h09.itscom.net/oh-net/osakasi.html